金華婺城區新聞傳媒中心: 打造具有婺城特色的“融媒實驗室”

浙江融媒指南之 “中國藍云”縣域媒體融合新篇章

系列十

今年6月28日,金華婺城區融媒體“中央廚房”在婺城區委、區政府的重視和支持下,在區委宣傳部的指導下正式啟用。自此,婺城區的新聞傳媒工作從傳統媒體和新媒體“簡單相加、單兵作戰”邁向“融合發展、多元傳播”的全新階段。

金華婺城區委書記、婺城區融媒體中心建設領導小組組長蔡艷在婺城區融媒體“中央廚房”啟用儀式上指出:媒體融合一定要貼近新時代,充分領悟媒體融合工作的重大意義,充分運用融媒體“資源通融、宣傳互融、利益共融”的特性,不斷傳播婺城正能量,展現婺城新魅力。

目前,婺城區新聞傳媒中心有報紙《今日婺城》、電視欄目《婺城新聞》、婺城新聞網、婺城融媒APP、微信公眾號“婺城發布”等全媒體平臺,按照省、市、區三級融合的模式,同步介入浙江廣電“中國藍云”平臺和金華廣電“金彩云”,搭建起三級聯動的融媒體宣傳平臺,實現了三級融媒體中心平臺素材共享、高清非編工作站共享、新聞指揮系統共享,大大提升了宣傳能力。

打破常規,解構融媒新思路

婺城區新聞傳媒中心主任張明向記者介紹,婺城區新聞傳媒中心自2016年下半年開始就著手試行媒體融合工作。超前的創新思維,快人一步的實操融合,使得婺城區新聞傳媒中心能更快、更順利地進行全面融合。

走進婺城區融媒體“中央廚房”,一塊18平方米的大型弧形LED屏幕吸引眼球。通過光纖,與“中國藍云”平臺連通,數據的實時共享都在顯示屏上呈現。而配備齊全的燈光和音響,又讓中心可以成為一間專業演播廳,并配備有“采編中心”等功能單位。“在內容上,我們設置了‘微信傳播分析’‘媒體看婺城’‘本地熱點’‘紙媒分析’‘政務矩陣’‘專題分析’‘領導活動’等模塊,充分實現了融媒的功能。”張明向記者介紹道,“我們還可以與在外采訪的記者進行現場視頻溝通。記者匯報采訪實時情況后,我們在中心可以發布最新采訪指令,以達到采訪內容的最優化。”

據了解,中心同時具備了融媒體指揮平臺、全媒體演播廳、政務發布平臺與民生服務平臺等功能,成為集指揮、策劃、采訪、制作、播發等多種功能于一身的融媒體綜合平臺。與此同時,中心相繼推出了“垃圾分類·新時尚·新生活”系列融媒訪談、“優學婺城·幸福城”系列融媒體訪談等20多場。“將中心打造成全媒體演播廳,這是我們婺城區融媒的一大特色。”張明介紹。

深化融合,建立“融媒實驗室”

婺城區新聞傳媒中心全新設置了新聞采編中心、專題策劃中心、新媒體發布中心、電視采編中心。4個中心既分又合,人員打通融合,所有融媒體記者全都納入工作室管理。每個全媒體工作室就如同一個作戰單元,全部具備圖、文、音、視頻甚至航拍、VR、H5等融媒體新手段和新技術,實現了“一融到底”。

近日,中心在原有的特色基礎上再度升級,將8個全媒體工作室進行深化融合,建立了“融媒實驗室”。“這樣做為的就是提升融媒體產品的創作和生產能力,通過推出融媒體訪談、融媒播報、抖音微視頻、H5等多種形式的新聞產品,將黨的方針政策、正能量的聲音傳達到人民群眾的耳中。”張明說道。

今年11月,“2019婺城首屆發展大會”順利召開。中心組建了專業融媒體報道團隊,分派多支采訪隊伍趕赴廣州、北京、杭州等地對婺城鄉賢進行集中采訪,運用視頻、圖片、文字的組合功能,第一時間在微信公眾號“婺城發布”上進行推送。隨后,通過云平臺抓取相關文字和圖片進行細化與擴充,形成較為成熟的紙媒稿件,在報紙《今日婺城》上進行連續刊登。

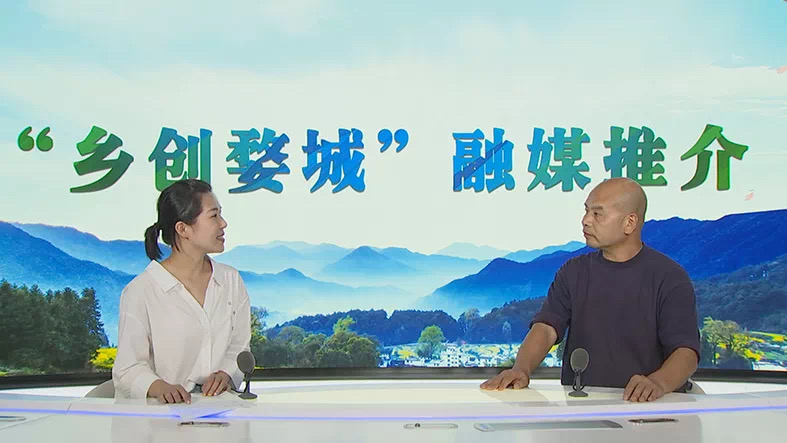

同時,在做“鄉創婺城”系列融媒訪談時,中心邀請了多位鄉鎮書記到全媒體演播廳,分享當地的風土人情,展現鄉村之美。“融媒實驗室”負責人之一的陳曉倩回憶起第一次錄制的情景,仍然記憶猶新:“第一期接受訪談的是巖頭村的黨支部書記。在錄制的時候,也是我們‘融媒實驗室’的記者作為主持人第一次出鏡。所有的一切都是第一次,對于我們來說都是未知。但好在經過多方努力,終于順利完成。”

“融媒實驗室”作為中心主要輸出力量,策劃了多個精品專題,短視頻品牌“婺視頻”也有了相當高的知名度。省內首創的監督類品牌欄目《讀城記》、為生態廊道精品村點贊活動、實干興婺十大行動等,最高點擊量突破50萬。

今年8月,“融媒實驗室”與婺城區教育局聯合制作了“開學第一課”專題報道,并在9月1日經“婺城發布”微信公眾號發布,被新華社直接引用,點擊量近100萬。而這正是“融媒實驗室”的成員們一起探討、尋找靈感并付諸實踐的結果。

金華婺城區委宣傳部常務副部長徐建陸告訴記者:“接下來,我們將繼續加大融合力度,深化媒體融合,努力講好婺城故事。”

自我提升,完成人才全融合

除了技術的融合,媒體融合更需要的是人的“融合”。張明告訴記者:“目前,我們正在建立完善的激勵機制、考核機制和學習機制,為的就是吸收人才、培養人才和留住人才。”

婺城區新聞傳媒中心在現有條件下非常重視采編隊伍的引進和創新。據了解,自2018年起,中心開通了高學歷人才引進的綠色通道,直接從“985”“211”高校引進碩士研究生以上的優秀融媒體人才進入事業編制,充實網絡采編一線。“到目前為止,中心在編14人,聘用33人,所有采編人員均完成了從全媒體到融媒體的自我提升與轉變,真正實現了一專多能的目的。”婺城區新聞傳媒中心副主任戴建東認為,完成融媒體人自我轉變后,團隊的凝聚力有了明顯加強,新聞平臺影響力大大提升,主流輿論聲場也在不斷擴大。

首席記者張易以前主要負責電視新聞采編的內容。他說,剛進行媒體融合時,自己也不適應:“做慣電視了,突然要求我們大屏轉小屏,實在是不太習慣。”但是張易知道這是一個大趨勢,自己不進步,必將被淘汰。為了盡快提升自己,他與同事們一起轉變觀念,從頭開始學習新知識,接觸新領域。實驗室的每位成員都以“每人每周必須生產1條短視頻”的標準來要求自己,以達到最快速的成長。如今,身為“融媒實驗室”負責人之一的張易,通過自身電視視頻的專長帶起小視頻拍攝的熱潮,造就一個個定向爆款。

陳曉倩作為實驗室的另一位負責人,從做一線采編記者開始就一直用“全媒體記者”的高標準來要求自己。“因為我本科和研究生學的都是新聞傳播,研究生還是新媒體傳播方向,因此更能體會媒體融合的重要性。實驗室里大多數都是以‘90后’為主,每天大家一起集中討論,一起頭腦風暴,不僅有趣,也無形中加速了自身的融合。”陳曉倩說道。

在人員培訓方面,中心會不定期請省、市、區各級的老師為一線采編人員進行授課。不同領域的老師發揮各自的專長進行“單線教學”,采編人員通過學習各個領域的知識,最后進行自我融合與提升。戴建東認為:“與其嘴上喊著讓他們融合,這樣做效果會更加明顯。”

同時,一線采編人員不僅要“對外”學習新的知識與本領,還要“對內”進行自我評判:“成為‘融媒體人’,我還缺少什么?”的確,硬件設施、技術層面的融合是第一步,而人的“融合”,才是重中之重。為此,蔡艷對中心的一線采編人員提出了具體要求:“要努力學習新知識、熟悉新領域、開拓新視野。”

如今,婺城區新聞傳媒中心依托浙江廣電的技術優勢,在全省率先實現省、市、區三級平臺的互聯互通,做到既接“地線”,又通“天線”。隨著媒體融合的進一步深入,金華婺城區委常委、宣傳部長蘇榮兵認為接下來任務會更加艱巨,責任會更加重大,“我們必須要深化融合講創新,充分運用好融媒體中心,以圖文和音視頻的多項傳播功能,做大婺城融媒影響力,創造媒體融合的‘婺城模式’。”

作者:記者 陳泠君 見習記者 張家榕 編輯:劉卓文