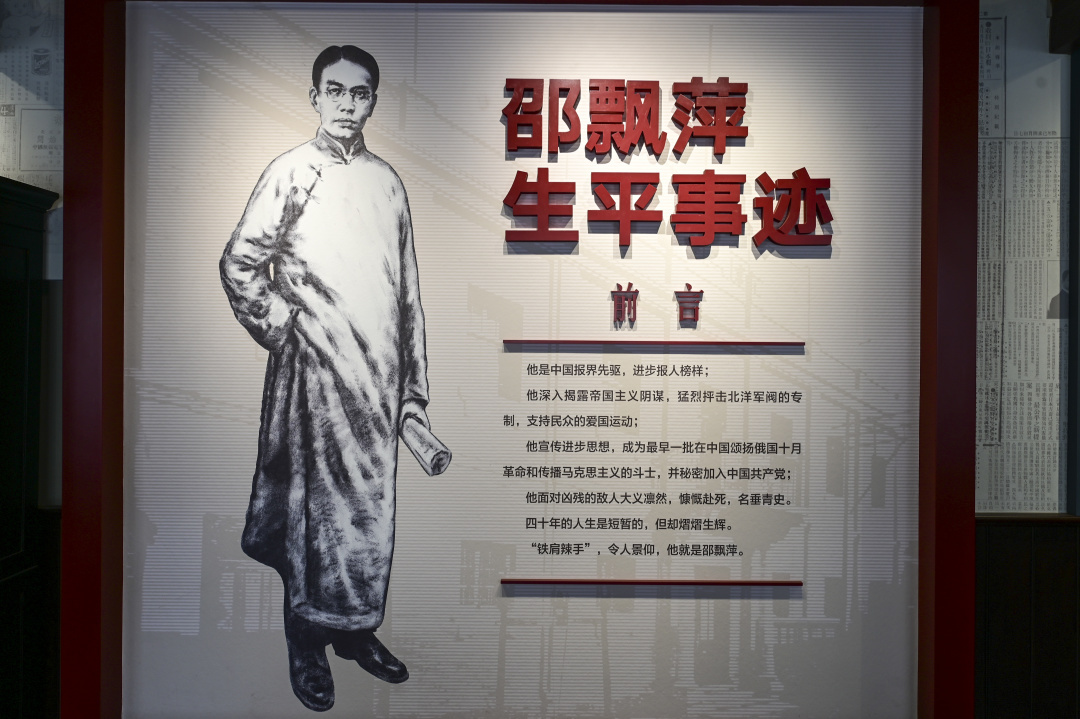

紅色記憶丨追尋邵飄萍:讓我們喚您一聲“同志”

設計:郭亞梅 設計統籌:潘慧

從東陽到金華,然后到杭州、上海、北京,當然,中間還有日本——這是邵飄萍的成長軌跡。這次追尋,我們讓時光倒流,沿著北京—上海—杭州—金華的路線,探究梳理邵飄萍從崇拜梁啟超、追隨孫中山到信仰馬克思主義,從救亡圖存的自由主義者到堅定的共產主義者的轉變。

設計:黃露 設計統籌:潘慧

思想裂縫處的輿論主持者之一

進入浙江大學校史館,恰遇求是文化宣講隊講解員沈婕在長卷油畫前開講,側耳傾聽的是來自北方一家建工集團的60名管理人員。

長卷油畫上,99位浙大知名校友或立,或坐,栩栩如生。第一位是汪康年,第二位就是邵飄萍。在浙大藥學院的東邊,還有一條風景優美的飄萍路。時有學子騎著自行車來來往往,白衣飄飄,青春飛揚。

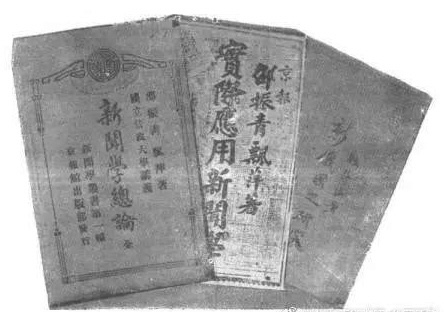

邵飄萍1906年畢業于金華一中前身——金華府中學堂,考入浙大前身——省立高等學堂。有人如此概括這兩個階段對邵飄萍的影響:他在報業方面的最初啟蒙源自張恭和他創辦于1904年的《萃新報》,這是在金華;讓他決心投身報業的重要原因在于1905年至1907年間《民報》與《新民叢報》之間關于革命與改良之爭,正值邵飄萍在杭州求學之際。

這場論戰時間之長、規模之大、涉及問題之廣都是空前的,結果是,連改良派也不得不承認,“革命黨之勢力”“如決江河,沛然而莫之能御也”。

在這一時期,邵飄萍開始為上海《申報》寫地方通訊,從中可見這場論戰對他的影響。一方面,梁啟超的文才令邵飄萍為之著迷,他起初為《申報》寫的地方通訊經常刻意模仿梁啟超的文風;另一方面,他開始思考救國救民的道路,由此成為一位憤時政之腐敗、抱新聞救國之志的革命青年。

1909年畢業后,邵飄萍回金華教書,并繼續為《申報》寫稿。兩年后來到杭州拜訪杭辛齋,迎來人生中的一個重要轉折點。

我們在杭州見到杭辛齋后人杭鳴峙時,獲贈一本去年出版的《杭辛齋傳》。書中寫道:《漢民日報》是邵飄萍進入新聞界的起點,開啟了他的職業報人生涯,而杭辛齋就是發現、栽培邵飄萍的伯樂。

杭鳴峙說:“兩人一見如故、志同道合。”1911年11月18日,由杭辛齋任總經理、邵飄萍擔任主筆的《漢民日報》創刊,“以尊崇人道,提倡民權,激勵愛國尚武之精神,建設完全無缺之共和政府為唯一宗旨”。第二年,因杭辛齋赴京,《漢民日報》由邵飄萍主編。

這時的邵飄萍“亟亟希望中華民國之完全成立”,對一切非革命行徑進行口誅筆伐。尤其重要的是,他在非常微妙的時局中,憑著對政治的敏感、對新聞的敏銳,早早指出了革命最大的阻礙在于軍閥對舊制度的依附和擁護,而在背后操控一切的就是袁世凱,呼吁“褫袁之魄,斬袁之頭,為中華民國定大局”。

邵飄萍一直堅持與袁世凱的斗爭,哪怕《漢民日報》被封,自己入獄,哪怕在出獄后赴日留學期間,直至1916年袁世凱死去,徹底鏟除帝制。

《漢民日報》所在的杭州扇子巷如今已不見蹤影,但邵飄萍自此開始的反袁之戰,樹立了其在新聞界乃至思想界的時代潮頭之地位。有研究者指出,在民國建立而民主共和制度尚未深入人心的特殊時刻,前一世紀末活躍在時代潮頭的思想先驅變為守成主義者,而五四運動徹底反封建的一代大都尚處于沉寂、困惑或探索之中,于是社會出現思想裂縫。而邵飄萍正是這個思想裂縫處的輿論主持者之一。

在新思想中選擇了馬克思主義

上海漢口路309號,一家西餐廳門口,“申報館”三字依然醒目。這幢建成于1918年的洋樓,就是近代中國發行時間最久、影響最大的報紙《申報》的大樓。

早在學生時代,邵飄萍就為其寫稿;1916年,出任《申報》駐京特派記者。

邵飄萍除有敏銳的政治洞察力,還有強烈的民生情懷。早在杭州辦《漢民日報》時就與杭辛齋一起辦過“國民共濟社”,施粥給涌上街頭的饑民,申請開設平民工廠救濟失業平民。

雖然帝制已除,但來到北京的邵飄萍,深感時局之亂與民生之艱并未好轉。

新聞救國仍是他的理想。他到北京不久,就辦了一家新聞編譯社,欲擺脫外國報紙對我國輿論的控制;他還受章士釗委托,代管《甲寅》周刊;直到1918年10月創辦《京報》。

對于邵飄萍與《申報》的合與分,復旦大學新聞學院教授、新聞史專家黃瑚告訴我們,《申報》影響力大,而且在租界,有些文章別的報紙不發,《申報》肯發,更有利于邵飄萍實現新聞救國之理想;《申報》一般以發表新聞事實為主,較少刊發政論等文體,而這與邵飄萍的理念又有不同,于是聘期未滿便辭任,獨立辦《京報》,也是為了更好地實現理想。

但新聞只是武器,救國的道路到底在哪里?邵飄萍在新思想新文化中思考與選擇。

《京報》創辦不久便以言論與行動樹立較大影響力。邵飄萍力促蔡元培成立北大新聞學研究會,并任導師;學生救國會刊物《國民》創刊后,邵飄萍和徐悲鴻是顧問,李大釗為指導。集報人、導師、顧問于一身的邵飄萍在愛國學生中有著重要影響力,于是在五四運動的醞釀階段即起了重要作用。兩場重要演講使他成為五四運動發軔者之一,《京報》為五四運動極力鼓與呼,又使他成為五四運動的推動者。直到《京報》被封,邵飄萍赴日避難。

1919年冬,邵飄萍到大阪,受聘于《朝日新聞》社。中國人民大學教授方漢奇在邵飄萍于日本期間的照片中發現,他寓所書架上全是社會學、經濟學一類的書籍。

也就是說,在日本期間,邵飄萍除了為《朝日新聞》社工作,更大精力花在系統傳播馬克思主義、研究社會主義,形成了自己的社會主義觀。他撰寫的馬列研究著作《新俄國之研究》和《綜合研究各國社會思潮》不斷再版,鮮明地指出“馬克思主義的歷史唯物主義是其科學思想中的最大成果”,高度評價馬克思主義的剩余價值論,較早地預見“社會主義社會必然有可實現之趨勢”。

順者有一時之敗,而其終必成

《京報》創辦時所在的三眼井胡同,現已改名三井胡同,但38號的門牌仍在。新聞編譯社所在的珠巢街,現已改為珠朝街。邵飄萍孫子邵澄說,路還在,但房子早已尋不到蹤影了。《京報》館還曾遷至琉璃廠小沙土園胡同。

1925年,魏染胡同30號的新報館建成。今年6月1日,《京報》館重修后對外開放,同時開放的還有李大釗故居、長辛店二七紀念館、陶然亭慈悲庵等,一共30個。它們有同一個“身份”——中國共產黨早期北京革命活動舊址。

北京市委宣傳部相關負責人告訴我們,北京是新文化運動的中心、五四運動的策源地、馬克思主義在中國早期傳播的主陣地、中國共產黨的主要孕育地之一,由此形成了中國共產黨早期北京革命活動舊址群,在中國共產黨創建史上具有獨特地位、獨特貢獻、獨特價值。

《京報》館就是其中之一。尤其是1920年邵飄萍從日本回國,“復刊后的《京報》以嶄新的姿態出現在北京報界,旗幟鮮明,銳不可當,它對帝國主義、反動軍閥來說是匕首、是投槍,對人民來說,它卻是迎風呼嘯的大旗和號角”。

——對馬克思主義的宣傳更為熱烈:刊登《馬克思主義之分化》一文;公開發行、免費贈閱《紀念馬克思特刊》《列寧特刊》,刊登馬克思和夫人燕妮的照片;報道蘇共第14次代表大會,發表《列寧最近之演說》一文;刊登李大釗在北京大學經濟學會的演講《社會主義下的經濟基礎》;為我黨第一份公開發行的中央機關報《向導》周報、我黨北方組織機關刊物《政治生活》周刊的每期內容作詳細介紹……

——對中國共產黨領導的運動予以大力配合:連續報道香港海員大罷工、安源煤礦大罷工;詳細報道京漢鐵路大罷工,揭露“二七”慘案的真相,幫助出版忠實記錄“二七”慘案的《京漢工人流血記》;連續報道“五卅”慘案,一個半月內撰寫評論文章28篇;為“三一八”慘案發表討段檄文,并參加“三一八”慘案死難烈士追悼會登臺發表演說……

——對中國共產黨的重要行動予以鼎力支持:支持中國共產黨領導的非宗教運動;與積極參加國共合作的孫中山、馮玉祥等保持密切關系,對革命活動予以輿論上的聲援以及道路選擇的引導……

《京報》變化的背后,邵飄萍發生了怎樣的改變?北大紅樓是中國共產黨早期北京革命活動舊址中最重要的一處。穿過歷史,我們能看到邵飄萍在北大紅樓忙碌的身影。

——1918年10月14日,北大新聞學研究會在北大紅樓34教室成立,作為促成者的邵飄萍到場參加,第一期學員包括毛澤東、羅章龍、高君宇等,那時毛澤東在北大紅樓第二閱覽室工作。

——1920年3月,在李大釗的指導下,鄧中夏等19人在北京大學紅樓秘密成立馬克思學說研究會,并成立專門圖書室“康慕尼齋(即共產主義室)”,邵飄萍因為精通日語,經常到此幫忙校訂馬列主義的譯著,他的明昭印刷局為出版刊物、印刷文獻給予許多方便。

正如羅章龍后來回憶,在1925年由李大釗和他介紹秘密加入中國共產黨之前,邵飄萍已經為我黨做了許多工作。方漢奇認為,邵飄萍風流倜儻、慷慨豪爽,重交情、講排場,上至總統總理、下至仆役百姓,都靠得攏、談得來。這樣的社會名流身份掩護他在入黨后為黨的事業做了許多工作。

天橋劇場、鐘樓、先農壇體育場……這一帶原先便是北京天橋刑場所在地。1926年4月26日,邵飄萍在這里遭秘密槍殺。臨刑前他向監刑者拱手說“諸位免送”,并仰天大笑……

他為堅信的道路和必將到來的勝利而笑!聲討袁世凱時,邵飄萍曾經寫道:“逆者非無一時之成,而其終必敗。順者有一時之敗,而其終必成。”似乎早早為自己的“殉道”作了注解。

在他就義一個月后,北伐戰爭開始;10年后,毛澤東在延安對斯諾說,“特別是邵飄萍,對我幫助很大”;23年后,毛澤東親自批文追認邵飄萍為革命烈士,新中國成立……

在邵飄萍出生地東陽市南市街道紫溪村的飄萍紀念館內,可以讀到羅章龍寫于1984年的詩:“亢齋革命先行侶,北大新聞實首倡;創業成仁開世運,千秋紀念邵東陽。”題為《紀念邵飄萍同志》。

同志!讓我們對邵飄萍喚一聲——同志!

邵飄萍背后的中共簡史

●1840年鴉片戰爭開始,中國淪為半殖民地半封建社會。太平天國農民起義、洋務運動、戊戌維新運動、義和團運動均告失敗。

●1911年10月爆發辛亥革命,結束了統治中國兩千多年的君主專制制度。但袁世凱竊取了辛亥革命的果實,初生的資產階級共和國在中國只存在了幾個月即告夭折。

●1919年5月4日,五四運動爆發,標志著新民主主義革命的偉大開端。馬克思主義在中國傳播,中國先進分子以此為指導積極投身群眾斗爭實踐,在中國成立共產黨組織的思想和干部條件已經具備。

●1921年7月,中國共產黨第一次全國代表大會召開。

●1922年7月,中國共產黨第二次全國代表大會召開。

●黨成立后致力于組織領導工人運動,初步開展農民運動。以香港海員罷工為起點,京漢鐵路工人罷工為終點,掀起了中國工人運動第一次高潮。

●1923年6月,中國共產黨第三次全國代表大會召開,第一次國共合作建立。

●1925年1月,中國共產黨第四次全國代表大會召開。同年3月12日,孫中山在北京逝世。

●1925年5月30日,發生“五卅”慘案,全國范圍掀起大革命高潮。在李大釗等人艱辛開拓下,北方地區的革命運動迅速發展起來,并進行了爭取馮玉祥及其國民軍的工作。

邵飄萍背后的近代新聞史

●從19世紀50年代開始,《中外新報》《循環日報》《中外紀聞》等資產階級報刊陸續問世。

1904年5月,張恭等人創辦了金華有史以來的第一份報紙《萃新報》。

●1905年至1907年間《民報》與《新民叢報》之間展開革命與改良之爭。《民報》是同盟會于1905年創辦的第一份機關報。

●辛亥革命爆發,1912年前后全國報刊總數達495種。但北洋軍閥統治時期,報刊言論和出版活動受到壓制。這期間,采用第一人稱、夾敘夾議的新聞通訊寫作很有一些特色,黃遠生、徐彬彬、劉少少、邵飄萍是這類新聞通訊的代表者。

●1915年9月15日,《新青年》在上海創刊。此外,積極提倡新文化、傳播新思想的報刊還有《每周評論》《國民》《新潮》《少年中國》《建設》《星期評論》《晨報》《京報》等。

●1920年9月,《新青年》改組為中國共產黨上海發起組的機關刊物。在民主主義報刊向無產階級報刊的過渡中,《湘江評論》是光輝典范。

●1921年7月中國共產黨成立后,為更好領導工人運動,創辦了一批工人報刊。

●1922年9月,黨中央第一份政治機關報《向導》在上海創刊。此后黨中央機關刊物還有《前鋒》、《新青年》季刊。中國社會主義青年團刊物有《先驅》《中國青年》《青年》《少年》等。

●第一次國共合作后,黨的各地方組織創辦了自己的機關報刊。共產黨還幫助創辦了《政治周報》《民國日報》《國民新報》《中央日報》等國民黨報刊。

本版內容主要參考書目:

1.《中國共產黨簡史》(人民出版社,中共黨史出版社2021年版)

2.《中國共產黨歷史(第一卷)》(中共黨史出版社2002年版)

3.林溪聲,張耐冬:《邵飄萍與〈京報〉》(中華書局2008年版)

4.方漢奇,陳業劭,張之華:《中國新聞事業簡史》(中國人民大學出版社1983年版)

5.應乃爾:《從自由主義到共產主義——邵飄萍戰斗的一生》(杭州師院學報社會科學版 1987年)

6.徐國華,虞坤林:《杭辛齋傳》(浙江攝影出版社2020年版)

作者:邵雪廉 俞平 張益曉 陶后夫 盧奕仿/文 胡肖飛 編輯:劉卓文